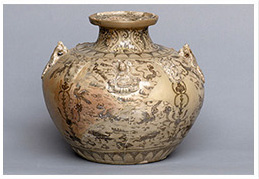

褐彩神鳥瑞獸紋青瓷盤口壺

瓷/三國吳(222~280)/高21.6公分 口徑10.4公分 底徑13.4公分/二○○二年南京大行宮建康城遺址出土/南京市博物館藏

1.灰胎,青灰釉,局部呈灰褐色,內外滿釉,釉下繪黑褐色紋飾。

2.無蓋,開口圓形如盤子,頸部束起,壺肩寬廣,壺上腹鼓起,下腹收斂,平底。

3.肩部對稱貼塑二個雙首連體鳥形繫、二尊佛像,其間以四個鋪首間隔,組成一周高浮雕裝飾帶。盤口內沿繪纏枝花草,其下一周為鋸齒紋帶,盤口外沿飾一周折線朵花。頸部繪九隻異獸,其間飾花草紋。

4.肩部和下腹近底處各飾一周蓮瓣紋帶。腹部主題圖案為上下三排神獸和瑞鳥,其間交錯分佈仙草和雲氣紋。為南京地區出土的第二件三國吳時期的釉下彩瓷器。

5.盤口壺為東漢至唐代流行的一種陶瓷器。多在肩部附四繫。三國時盤口和底部較小,上腹特大,重心在上部。東晉以後,盤口加大,頸增高,腹部修長,外口沿領也加高;各部位比例協調,線條柔和,造型優美,重心向下,放置平穩。南朝時壺身瘦長,至底漸斂,頸長,多橋形繫。隋代壺體更加瘦長,盤口高而微撇,頸長且直,腹呈橢圓形,條狀繫。